13 juin 2023 | Webinaire de présentation du produit Thermocity

et de son application dans les métropoles du Sud

2 & 3 février 2023 | Atelier thématique Télédétection pour l’étude du milieu urbain

Enjeux sociétaux

A l’heure du changement climatique et alors que l’explosion démographique mondiale s’accompagne d’une urbanisation galopante qui provoque elle-même une expansion géométrique des aires urbaines, les défis qui attendent les villes sont colossaux, et souvent fortement différenciés selon le degré de développement du pays. Depuis 2008, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, plus de la moitié de la population vit en milieu urbain. En 2050, on estime qu’environ 70 % de la population mondiale sera urbaine. Ce nombre d’habitants n’est pas le seul facteur qui permet de caractériser le développement urbain car les formes urbaines et les densités sont très différente dans le monde. Cette urbanisation pèse lourdement sur les ressources naturelles à grande échelle avec des tensions sur les terres disponibles, les milieux et la biodiversité. La demande alimentaire devrait doubler, la consommation énergétique augmenter de 80 % et l’approvisionnement en eau croître de 55 %… L’imperméabilisation et l’artificialisation accrue des sols perturbent déjà l’écoulement des eaux de surface et entraîne des problèmes de pollution qui contribue au réchauffement climatique de la planète. Malgré les améliorations apportées par la planification urbaine et rurale, par exemple en France, la consommation de ces espaces reste trop rapide, même dans les territoires où la population et les emplois n’augmentent pas.

Face à ces défis, la détection, la caractérisation et le suivi des objets constitutifs de ce milieu à différentes échelles spatiales, ainsi que des phénomènes ou processus urbains (imperméabilisation, artificialisation, végétalisation, îlot de chaleur, etc.) sont devenus indispensables dans le cadre du suivi et de l’évaluation des politiques publiques d’aménagement du territoire et de préservation de la biodiversité et de l’optimisation de ces dernières.

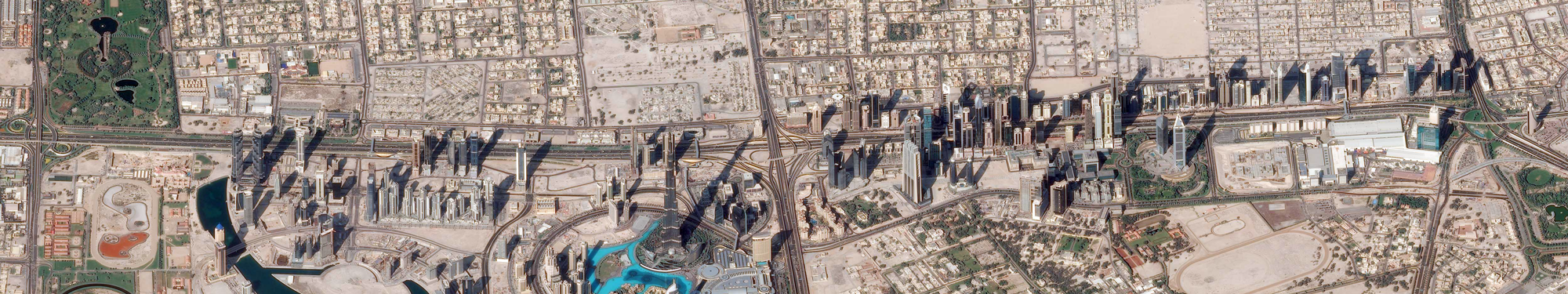

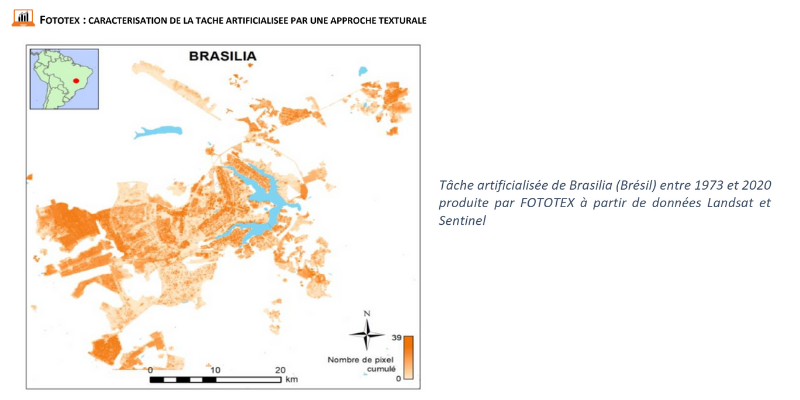

On assiste depuis peu à une prolifération croissante de données géo-spatiales hétérogènes (photographies aériennes ou terrestres à très haute voire extrêmement haute résolution spatiale, images satellites, notamment stéréoscopiques, à haute et très haute résolution spatiale), acquises avec une fréquence temporelle très élevée par différentes plates-formes et capteurs (par exemple avec la nouvelle constellation des satellites Sentinel). Par ailleurs, de nombreuses archives d’imagerie satellitaire (Landsat, SPOT SWH) sont également disponibles et constituent, elles aussi, une source de données inestimable dans les analyses rétrospectives.

Question de recherche

La ville est un système complexe et son impact sur l’environnement se mesure à travers plusieurs thématiques comme l’artificialisation, l’imperméabilisation, la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau, les nuisances sonores ou le réchauffement climatique, entres autres. La télédétection, à travers la diversité des images disponibles, permet de réaliser des diagnostics (inventaire), des études d’impacts, des suivis temporels ou encore des prospectives territoriales. Les questions de recherche sont à la fois scientifiques et méthodologiques, comme par exemple :

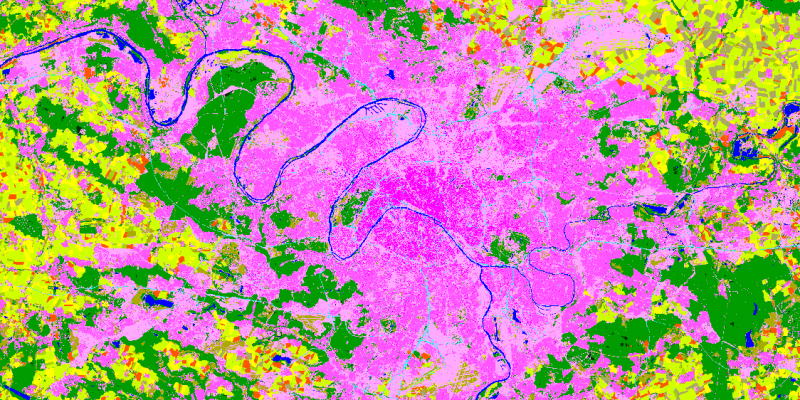

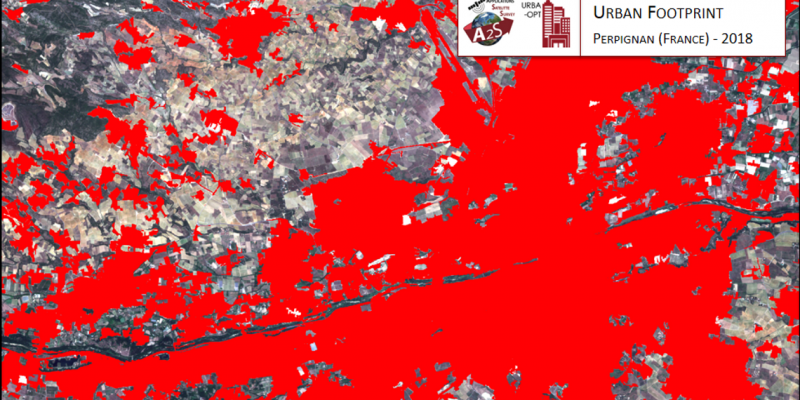

- le suivi de l’étalement urbain permet de mesurer la progression de l’étalement des villes et de calculer plusieurs indicateurs comme l’artificialisation des surfaces ou la consommation des espaces agricoles. La disponibilité de ces indicateurs spatio-temporels peut améliorer la mise en place de stratégies en matière de développement urbain ;

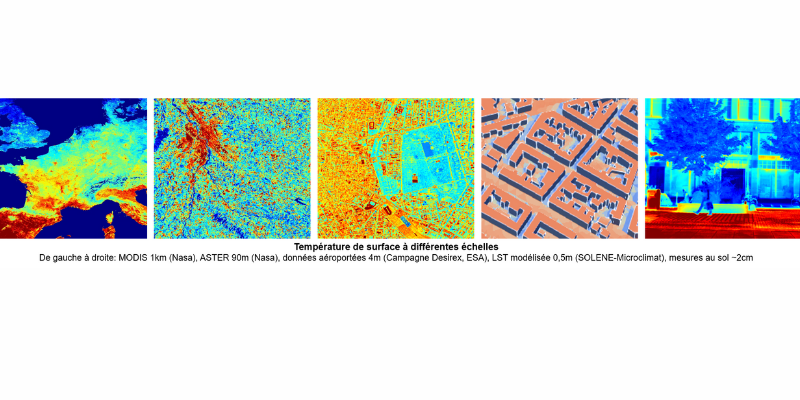

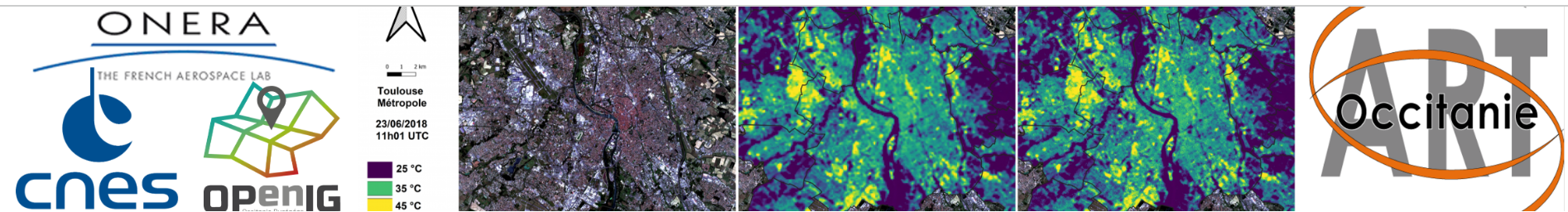

- la caractérisation de la morphologie urbaine et son évolution : l’impact des espaces urbanisés sur les échanges radiatifs et énergétiques entre la surface urbaine et la canopée urbaine nécessite une connaissance précise des types de surfaces et de matériaux utilisés pour les constructions. Les images multispectrales voire hyperspectrales à haute et très haute résolution spatiale peuvent apporter les informations nécessaires aux modèles météorologiques et permettent des avancées dans la connaissance des impacts de la ville sur son environnement ;

- l’inventaire de la végétation urbaine et la cartographie des espèces : la problématique de la végétation en ville a connu un grand essor ces dernières années en relation avec plusieurs thématiques comme la biodiversité urbaine, le bien-être des populations urbaines, la qualité du cadre de vie ou encore l’impact des zones végétalisées sur l’intensité de l’îlot de chaleur urbain et plus largement sur le réchauffement climatique.

- l’inventaire et la caractérisation des enjeux et des éléments exposés peuvent être définis par télédétection pour un aléa naturel et/ou anthropique. L’identification des enjeux structurels, des aménités naturelles ou autres à l’intérieur de périmètre à risque peuvent permettre de mettre en place des stratégies d’adaptation de ces espaces.

Produits Theia sur l’urbain

Applications

Projet en cours

- Le projet ANR TIMES « Exploitation de masses de données hétérogènes à haute fréquence temporelle pour l’analyse des changements environnementaux » (2017-2021), piloté par le LIVE, dont les objectifs sont de produire de nouvelles connaissances sur les dynamiques environnementales à partir de l’exploitation de données géospatiales massives et hétérogènes. Il s’agit de proposer et développer de nouvelles méthodes permettant d’exploiter la complémentarité et surtout la haute fréquence temporelle notamment des images Sentinel afin de répondre à des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment en milieu urbain.

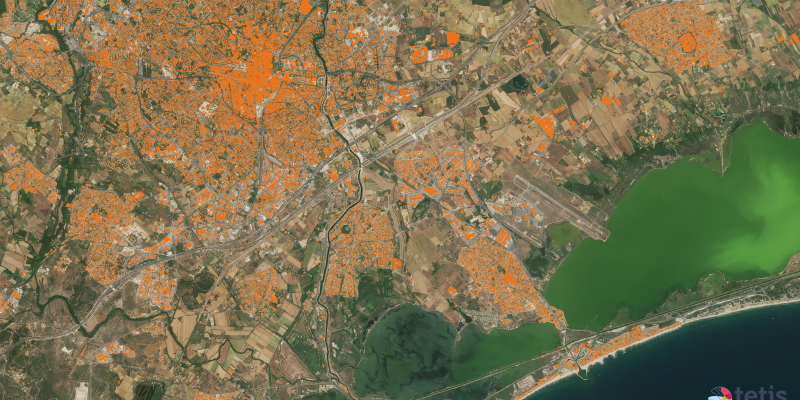

- Le projet TOSCA ‘Artificialisation – Urbanisation’ (2016-2018) avait pour objectif de fédérer les laboratoires travaillant sur la thématique urbaine afin de soutenir les activités du CES Urbain. Ainsi, ce projet a permis (i) de développer l’usage des outils, méthodes et données de télédétection appliqués à cette problématique, et (ii) de valoriser et qualifier les informations et favoriser leur appropriation par les usagers. Du point de vue applicatif, les enjeux sont d’assurer une connaissance de la consommation des surfaces artificialisées pour la gestion des territoires, notamment par la production de cartographies nationale et actualisée des espaces artificialisés, de cartographies des tissus urbains, mais aussi des surfaces ‘vertes’ dans les zones urbaines.

- Le Projet Action 7 du Plan national de la Biodiversité (UMR Tetis, IGN),piloté par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire fédère trois organismes publics (IGN, Cerema et Irstea). L’objectif, tel que défini dans l’action 7 est de “[publier], tous les ans, un état des lieux de la consommation d’espaces et [de mettre] à la disposition des territoires et des citoyens des données transparentes et comparables à toutes les échelles territoriales”.

- Le Projet Artisols (UMR Tetis), projet FEDER qui regroupe différents partenaires publics (Région, DRAAF, Irstea, Inra, Ensat) et privés (BRL) en Occitanie. Il vise à produire des méthodes et des indicateurs spatialisés pour suivre l’artificialisation dans la nouvelle région et mesurer son impact en termes de consommation de terres présentant un potentiel agronomique.

- Le Projet URCLIM (ERA4CS, JPI Climate 2017-2020) – URban CLIMate services est un projet de recherche pluridisciplinaire dédiée à la réalisation de services intégrés de climatologie urbaine (Urban Climate Services (UCS)) dédiés en particulier à la planification urbaine. Ce projet vise notamment à développer une méthodologie pour la création de cartes à haute résolution spatiale des paramètres urbains utiles aux études climatiques. Ces cartes seront créées à la fois à partir de base de données géographiques existantes et d’informations extraites par télédétection. URCLIM vise également à analyser la propagation d’incertitude des modèles climatiques de l’échelle régionale à l’échelle de la ville, mais aussi de manière encore plus localisée pour des études d’impact.

Projets passés

- Projet TOSCA VEGIDAR (2015-2016) – La végétation en milieu urbain par couplage de télédétection optique à très haute résolution spatiale et LiDAR . Ce projet visait à exploiter les données LiDAR et PLEIADES multi-angulaires pour caractériser le plus finement possible la végétation en milieu urbain.

- Projet HYEP (ANR 2014-2018) – Hyperspectral Imagery for Environmental Planning est un projet de recherche visant à évaluer l’apport de l’imagerie hyperspectrale pour l’analyse des milieux urbains. Des développements méthodologiques ont été réalisés afin de lever différents verrous à différentes étapes de la chaîne de traitement des images (corrections atmosphériques, fusion entre images hyperspectrales, multispectrales et panchromatiques, classification, démélange). Une base de données morpho-spectrale dédiée spécifiquement au milieu urbain a été constituée dans le cadre du projet. Enfin, dans le but de proposer des spécifications pour une mission satellitaire, HYEP inclut ensuite une comparaison et une évaluation des configurations spectrales et spatiales de différents capteurs pour extraire différentes informations (matériaux, végétation) décrivant finement la ville.

- Le projet PAYTAL ‘Paysage et étalement urbain : dynamiques physique et culturelle et modélisation’ (2011-2014) a étudié les liens entre l’étalement urbain et l’évolution des paysages. Il s’inscrit pleinement dans une démarche pluridisciplinaire qui vise à coupler des méthodes d’analyse économique (économie urbaine), spatiale (géomatique et télédétection) et de perception paysagère. En s’appuyant sur des outils informatiques (fouille et classification des données), le projet vise à décrire finement les formes de l’étalement urbain et des dynamiques du paysage. http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.html?id=Temis-0082075

- Le projet ANR COCLICO ‘COllaboration, CLassification, Incrémentalité et COnnaissances’ (2012-2016), projet à visée méthodologique, avait pour objectif de proposer une méthode générique innovante permettant une analyse multi-échelle de grands volumes de données spatio-temporelles guidée par des connaissances du domaine thématique, en particulier en milieu urbain.

- Le projet ANR VegDUD ‘Role du végétal dans le développement urbain durable. Une approche par les enjeux liés à la climatologie, l’hydrologie, la maitrise de l’énergie et les ambiances’ (2009-2014), porté par l’IRSTV (Institut des Sciences et Techniques de la Ville) était divisé en 6 volets dont portait sur la physiographie urbaine. Dans ce cadre, des évaluations méthodologiques portant sur l’impact des résolutions spatiales et spectrales, le choix des méthodes d’analyse d’images ont été réalisées pour extraire la végétation en milieu urbain, de façon précise mais aussi pour répondre aux besoins des modèles atmosphériques ou hydrologiques, utilisant cette information spatiale. Plus d’informations sur le projet VegDUD.

- Le projet VALI-URB financé par BELSPO (2012-2014) avait pour objectif de proposer des méthodologies reproductibles d’analyse, en vue de caractériser les changements urbains d’une part et d’autre part d’identifier précisément et de caractériser les corridors écologiques à partir d’images satellites à haute et très haute résolution spatiale. Co-financées par le CNES, des images des nouveaux satellites Pléiades ont été utilisées. Plus d’informations sur le projet VALI-URB.

Thèses

- Analyse de séries temporelles massives d’images satellitaires pour le suivi de la dynamique des modes d’occupation des sols

Romain Wenger

Thèse en cours – LIVE CNRS UMR 7362 – Université de Strasbourg - Apport des données de télédétection à très haute résolution spatiale pour la cartographie de la végétation en milieu urbain : application à Rennes Métropole

Jean Nabucet

2018 – Thèse LETG-Rennes - Télédétection par analyse de retours d’onde LIDAR et spectrométrie à haute résolution des zones sensibles en environnement côtier et urbain

Antoine Ba

2017 – Thèse LETG-Rennes - Apport des images satellites à très haute résolution spatiale couplées à des données géographiques multi-sources pour l’analyse des espaces urbains

Simon Rougier

2016 – Thèse LIVE CNRS UMR 7362 – Université de Strasbourg