4 octobre 2022 | Atelier Theia

11 octobre 2021 | Atelier Theia

Les utilisations de la télédétection pour la forêt

Retrouvez toutes les présentations

Enjeux sociétaux et questions de recherche

Couvrant près de 4 milliards d’hectares sur la planète, soit 30 % de la superficie des terres émergées selon les données de la FAO (2010), les forêts sont des composantes essentielles des paysages dans le monde. Cette couverture totale correspond d’abord à des forêts tropicales (52 %), loin devant les forêts boréales et polaires (25 %), tempérées (13 %) et sub-tropicales (9 %).

Sur l’ensemble des continents, les enjeux sociétaux liés à la préservation des rôles clés de la forêt (économiques, biodiversité, maintien des grands équilibres, etc.) sont majeurs.

- Les forêts ont un rôle socio-économique clé : production de bois pour de très nombreuses applications (construction, cellulose pour le papier, bois d’œuvre et de chauffe, etc.), revenus liés à des services écologiques et des activités d’écotourisme, etc. Par ailleurs, les forêts fournissent, en particulier dans les zones tropicales, de nombreuses ressources vivrières pour les populations et interviennent à des degrés divers comme source de revenus, par exemple à travers la vente de bois d’œuvre, de bois de chauffe, de plantes médicinales et de denrées comestibles (3e Rapport GNFT, 2012)

- Les forêts représentent le principal réservoir de la diversité biologique végétale et animale à l’échelle de la planète. Par exemple, à elles seules, les forêts tropicales humides renferment environ 50 % des espèces vivantes. La préservation de cette diversité est indispensable à l’équilibre écologique des forêts elles-mêmes, mais aussi à la mise en valeur de leurs ressources (nourriture, combustible, bois industriel, fibres, substances pour la fabrication de médicaments…). (source ONF, 2014)

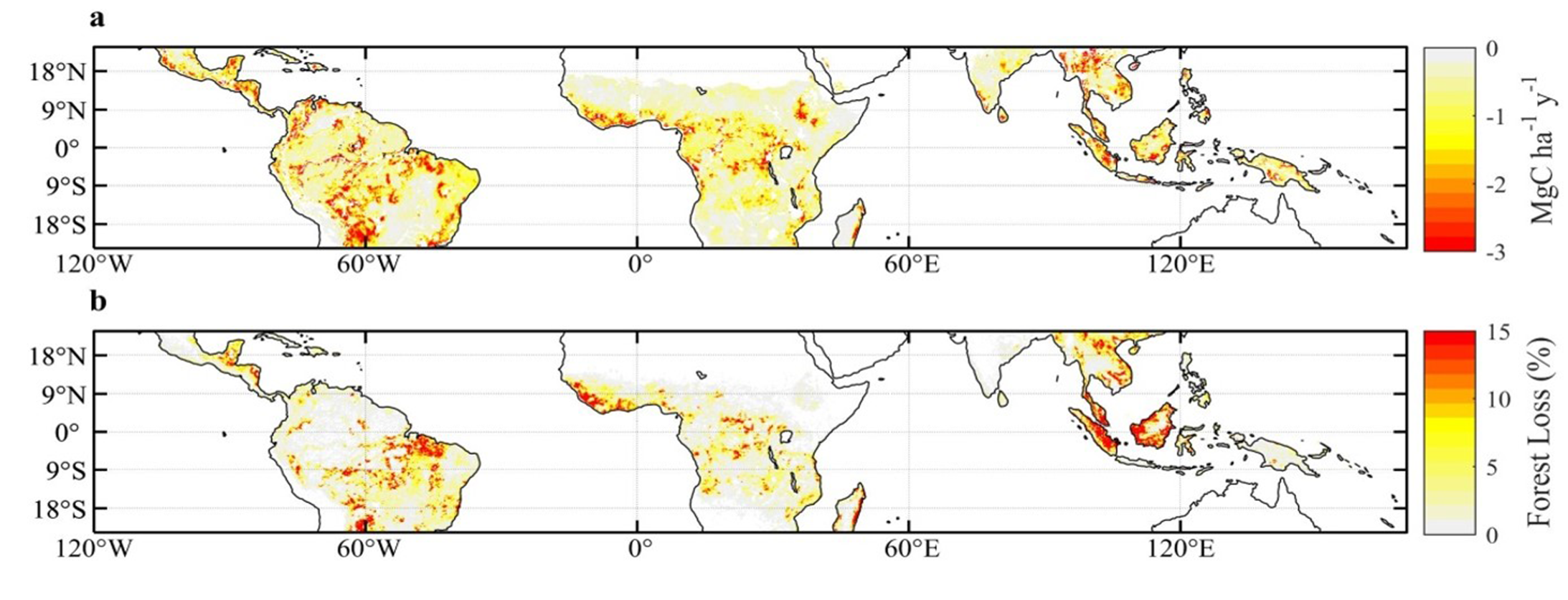

- Les forêts jouent un rôle majeur dans le maintien des grands équilibres écologiques globaux. Ainsi, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées et jouent à ce titre un rôle déterminant dans la régulation du niveau du CO2 atmosphérique. L’écosystème forestier intervient également dans le cycle de l’eau (il régule les débits, limite l’érosion des sols) et sur la qualité de l’eau (rôle de filtration et d’épurateur, etc.)

Cependant, le rôle majeur des forêts dans le maintien de grands équilibres globaux est actuellement menacé sur la plupart des continents. En effet, une pression croissante liée au changement climatique en cours et à de nombreuses perturbations d’origine naturelle (incendie, tempête, attaque phytosanitaire) ou le plus souvent dues aux activités humaines (déforestation, exploitation, fragmentation, dégradation, etc.) affecte les écosystèmes forestiers. Actuellement, il y a ainsi un enjeu très fort au niveau national et international relatif à la conservation, l’adaptation et la gestion durable des forêts, et à l’atténuation et la réduction des émissions de CO2. Il y a un besoin d’anticipation d’autant plus fort que les forêts sont des écosystèmes pérennes à dynamique lente.

Face à ces enjeux, la télédétection apparait comme un outil majeur de par ses capacités de suivi global et répétitif. L’ensemble des capteurs actuels ou disponibles à court terme dans les différents domaines de longueur d’onde et sur une large gamme d’échelles spatiales et temporelles est mobilisé sur des questions de recherche qui concernent en particulier :

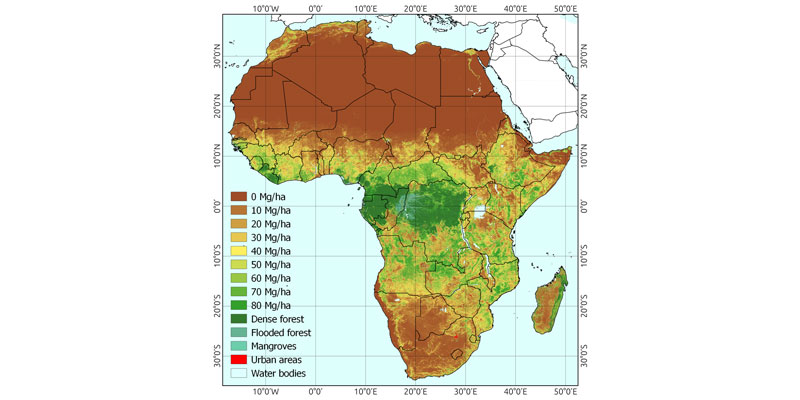

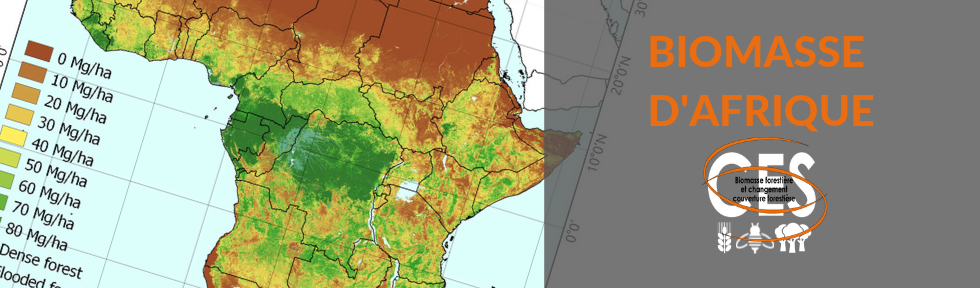

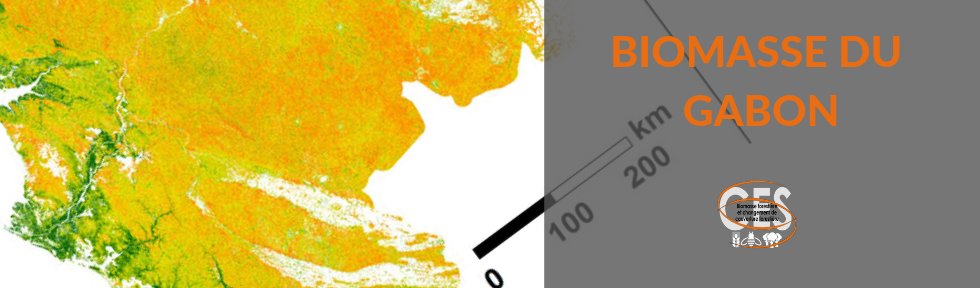

L’estimation des ressources forestières, en particulier en termes de biomasse

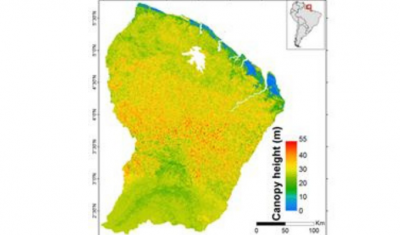

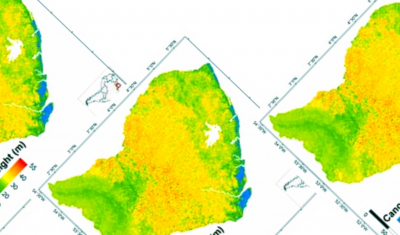

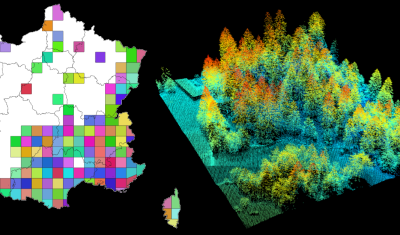

Il s’agit de localiser, quantifier la ressource et suivre sa dynamique, que ce soit à l’échelle globale (suivi des stocks de carbone) ou plus régionale (biomasse disponible pour l’industrie ou l’énergie). L’effort de recherche porte sur le potentiel des données radar et lidar qui sont les plus à même de renseigner sur l’estimation de la biomasse forestière et la structure verticale des peuplements forestiers.

Sur le plan des observations satellites radar, en attendant le SAR bande P de la mission Biomass qui fournira en 2020 les estimations de biomasse jusqu’à 500 tonnes/ha (Cf thème « Biomasse »), des capteurs radar bande L ou C permettent des évaluations de biomasse pour des couverts peu denses (< 150 tonnes /ha).

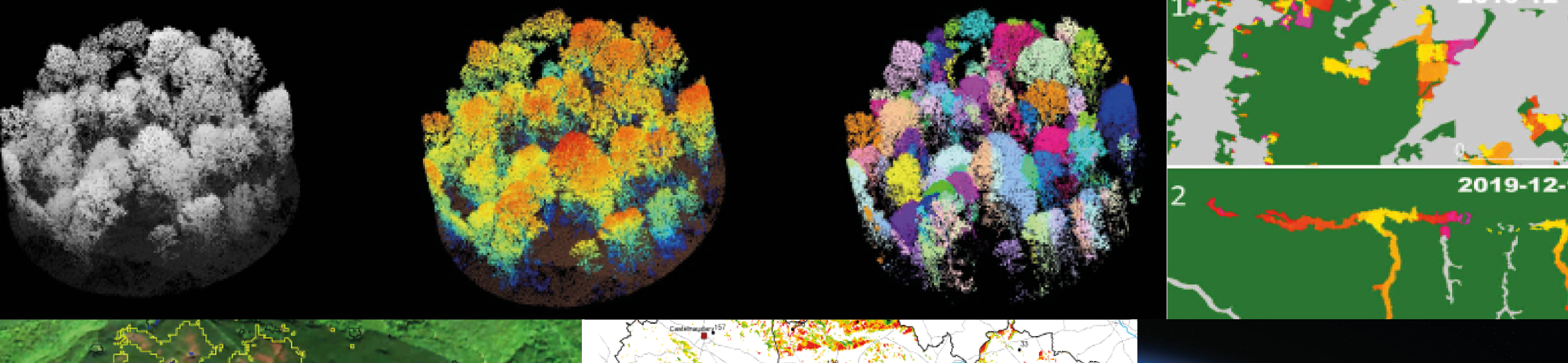

De nombreux travaux visent aussi à analyser le potentiel des données Lidar aéroportées pour développer des méthodes de quantification de paramètres forestiers (hauteur, biomasse) et de description de la structure 3D de la végétation, au niveau de l’arbre et du peuplement. Des projets de capteurs satellitaires sont en cours de développement.

L’ensemble de ces travaux s’insère en particulier dans les initiatives globales visant à une meilleure évaluation et suivi des stocks de carbone dans les écosystèmes forestiers en liaison avec les programmes Global Forest Observation Initiatives (GFOI), REDD+, UNREDD, Kyoto et Carbon Initiatives (Jaxa), GlobBiomass (ESA), etc. Ces travaux s’insèrent aussi dans une dynamique régionale visant à une utilisation accrue de la biomasse renouvelable forestière dans le cadre de la filière Forêt-Bois.

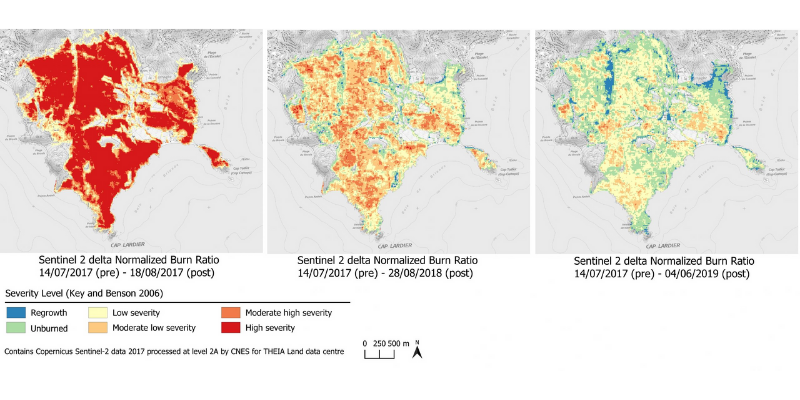

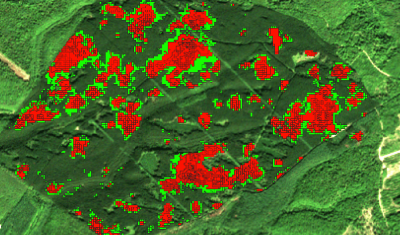

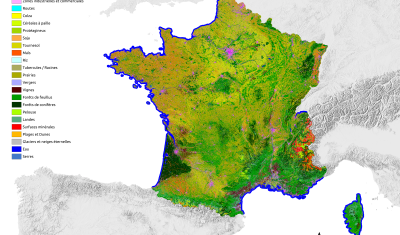

La caractérisation des changements d’occupation des couverts forestiers (déforestation, dégradation, fragmentation)

De nombreuses méthodes basées sur des algorithmes de détection des changements ont été développées et sont appliquées de manière quasi-opérationnelle à partir d’observations de capteurs optiques et radar à haute et moyenne résolution permettant de disposer de plusieurs images par an. L’objectif est de caractériser la dynamique des changements avec une fréquence annuelle. Les capteurs ‘Sentinel’ 1 (Radar) et 2 (optique) ont des caractéristiques prometteuses à cet égard pour accéder aux changements au niveau du peuplement.

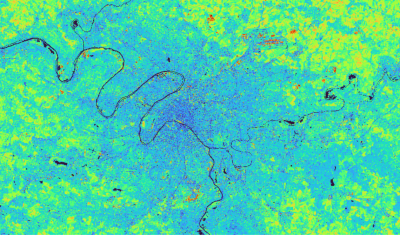

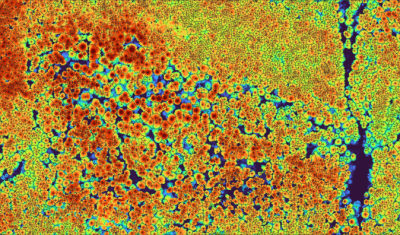

Le suivi de la phénologie foliaire des forêts: un indicateur des changements globaux

Les capacités d’adaptation des populations d’arbres forestiers seront-elles suffisantes pour faire face au changement climatique ? La phénologie est un marqueur de l’impact du changement climatique sur la végétation qui est très pertinent pour appréhender cette question. Les séries temporelles long terme de données optiques à moyenne résolution (NOAA AVHRR, SPOT VEGETATION, MODIS, etc.) ont été largement mobilisées pour évaluer l’apport de la télédétection dans le suivi du cycle phénologique des espèces forestières au cours des dernières décennies. Cependant, ces observations qui mélangent souvent la réponse phénologique de plusieurs espèces et intègrent des perturbations du développement d’origine accidentelle (sécheresse, …) ou anthropique (déforestation, rotation,…), ne permettent pas d’aller finement dans l’interprétation des processus de surface. Les questions de recherche à venir portent ainsi sur la désagrégation spatiale de ces processus avec des séries à plus fine résolution spatiale (Sentinel-2) pour mieux distinguer ce qui relève de l’adaptation (naturelle ou par les itinéraires techniques) ou de la non adaptation (changement d’aire de répartition) des peuplements aux changements globaux.

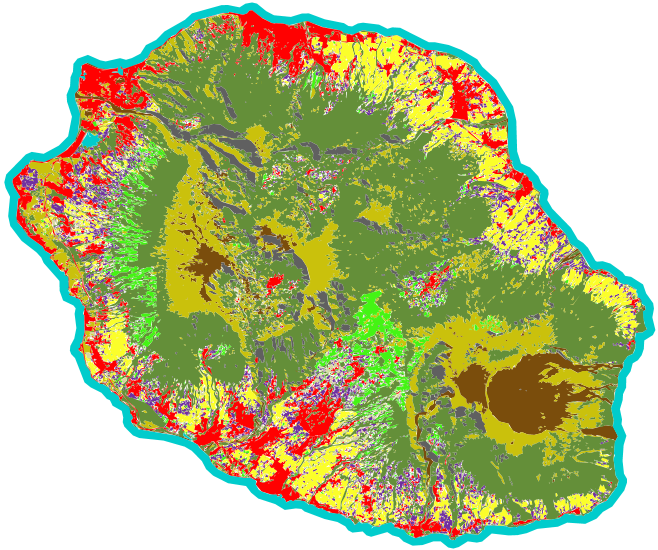

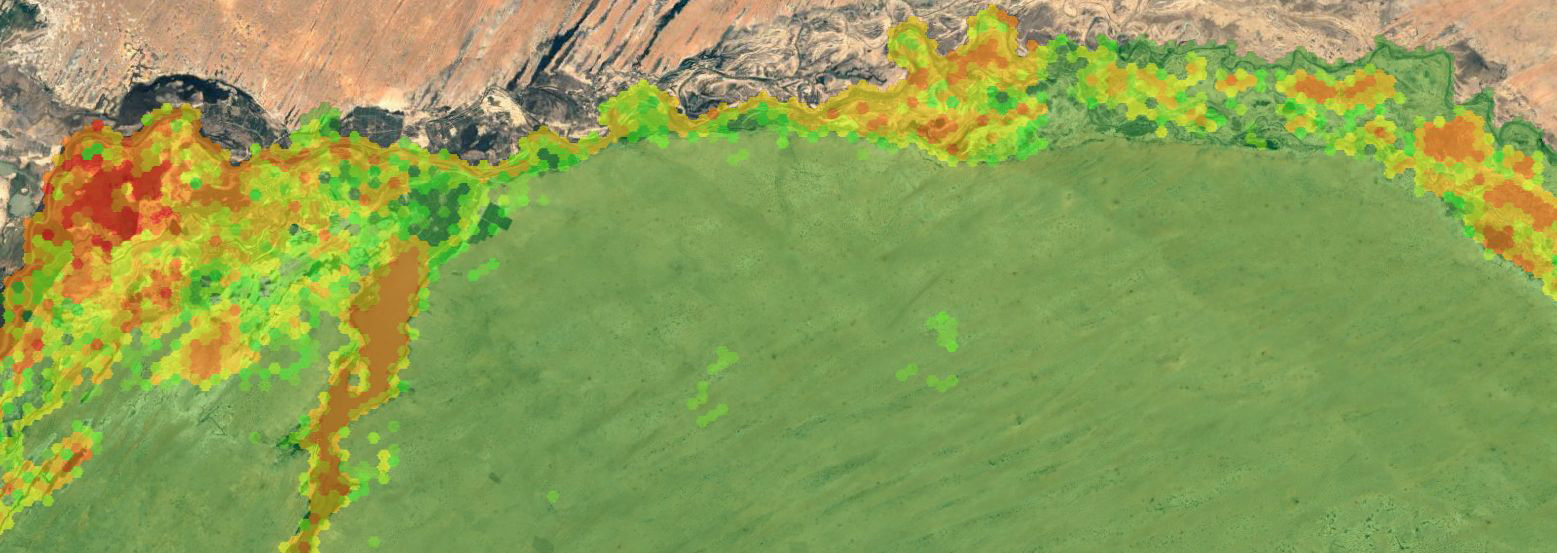

Le suivi de la biodiversité

Il s’agit ici de caractériser et cartographier les écosystèmes forestiers (profil d’essences forestières, caractérisation de la fragmentation des couverts et des connectivités écologiques entre habitats,…) et leur évolution (Cf thème « Biodiversité »). Le développement de méthodes innovantes est axé sur l’intégration d’images multi-sources, multi-résolutions et multi-temporelles à haute ou très haute résolution.

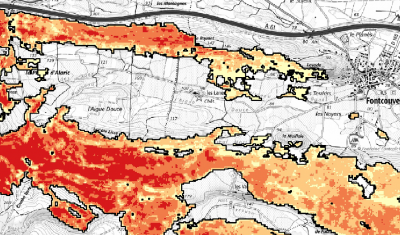

Évaluation et gestion des risques environnementaux:

Les données de télédétection ont un potentiel pour évaluer l’état de stress hydrique et de vulnérabilité des couverts forestiers aux risques d’incendies. L’état hydrique des couverts peut être suivi par les observations micro-ondes (suivi de l’humidité du sol) ou infra-rouge thermique (via la mesure de température de surface), ou indirectement par des indicateurs de stress de la végétation via des observations de la dynamique du LAI vert dans le domaine optique (visible, PIR, NIR, etc.).

La télédétection est également utilisée dans l’évaluation d’autres aléas naturels : sécheresse, ravageurs, tempêtes, etc.

De nombreuses études dans le domaine optique ont porté sur ces sujets de l’échelle locale à régionale, mais ces études restent disparates et ciblées sur des questions spécifiques.

Il n’y a pas d’approche générique qui vise à un suivi systématique dans le temps et sur de larges territoires forestiers.

Le cycle de l’eau et du carbone

Sur le cycle de l’eau, les capteurs micro-ondes actuels à basse résolution (SMOS, ASCAT, SMAP) ont des capacités limitées de pénétration sur les couverts de forêts denses, qui seront en partie levées en bande P (disponible sur le futur capteur Biomass). Ces capacités, en particulier dans le suivi temporel de la fraction d’eau libre, sont en cours d’évaluation. En parallèle, les séries temporelles dans le domaine optique présentent un large potentiel, via l’estimation des variables biophysiques (LAI, fPAR, etc.), pour le suivi du fonctionnement des forêts et du cycle du carbone sur une large gamme d’échelles spatiales (du territoire au global).

Quelques produits Theia sur la forêt

Les produits et outils Theia concernant la forêt

CES Theia concernés

Actualités Theia sur la forêt

Applications

- Projet STELLA (Région Aquitaine) et STELLA-THR (TOSCA) (2011-2013), C. Germain, S. Boukir, D. Guyon, V. Lafon. Cartographie et suivi des changements dans l’occupation des surfaces des systèmes aquatiques et terrestres par des données THR sur le site atelier aquitain STELLA: préparation à l’utilisation de PLEIADES.

- Projet FORESEE (Forest Resource Estimation For Energy) (2010-2014).Développement d’outils d’évaluation des caractéristiques, de la dynamique de la ressource forestière en biomasse, et des conditions de sa mobilisation à l’échelle de bassins d’approvisionnement, notamment celle destinée à une valorisation énergétique.

Plus d’informations sur http://foresee.fcba.fr.

Thèses

- Télédétection Hypertemporelle des Essences Forestières.

Nicolas KARASIAK, Dynafor (Oct 2016 à Oct 2019).

En savoir plus (avril 2019) - Estimation et suivi de la ressource en bois en France par valorisation de séries temporelles optique et radar.

David MORIN, CESBio, (Oct 2016 à Oct 2019).

En savoir plus (avril 2019) - Identification et suivi des peupleraies sur de grands territoires. Yousra HAMROUNI, DYNAFOR, (Oct 2017 à Oct 2020).

En savoir plus (avril 2019)

- Caractérisation des structures forestières par lidar aéroporté pour l’évaluation de la ressource et le suivi de la biodiversité floristique

Marc Bouvier

2016 – AgroParisTech - Caractérisation et cartographie de la structure forestière à partir d’images satellitaires à très haute résolution spatiale

Benoit Beguet

2014 – Université de Bordeaux